清潔的口腔,每顆牙齒表面有 1 000 ~ 10 萬個細菌; 而不清潔的口腔,每顆牙齒表面有 1 億 ~ 10 億個細菌[1]。無數細菌利用食物中的糖獲得能量并產生酸性物質,從而溶解牙齒表面的鈣質,細菌產生大量的毒素、酶來破壞牙齒,溶解支持和固定牙齒的牙周膜,從而使堅固的牙齒被逐漸腐蝕、破壞。細菌是口腔疾病發生的“罪魁禍首”,齲病、牙髓炎、根尖周炎、牙周病和部分粘膜病都和口腔細菌的感染密不可分。傳統的三氯生等廣譜殺菌成分由于安全性原因近年在國內市場口腔產品中已被逐步淘汰,因此將植物提取物應用于口腔產品的高效抑菌成分意義重大。

橄欖苦甙( oleuropein) 主要來源于油橄欖樹,又名齊墩果、阿列布。油橄欖屬木犀科木犀欖屬常綠喬木,是世界著名的木本油料兼果用樹種,栽培品種有較高的食用價值,含豐富優質食用植物油—油橄欖油,為著名亞熱帶果樹和重要經濟林木。國內外學者對該屬植物的化學成分已做了廣泛和深入的研究工作,從中已經分離得到 100 多個化合物,其中以木脂素、黃酮類和裂環烯醚萜類在該屬植物中的分布最為廣泛,也最具有代表性[2]。Panizzi 等[3]從歐橄欖葉中分離得到的橄欖苦甙是最具有代表性的化合物。橄欖苦甙為裂環環烯醚萜苷類化合物,具有廣譜抗菌消炎作用。

橄欖苦甙對革蘭氏陽性菌、革蘭氏陰性菌以及支原體均有很強的抗菌活性,其化學結構式見圖 1。此產品具有純度高,抑菌效果優異,生產工藝成熟等特點,在化妝品、保健品行業得到廣泛的應用,其抑菌作用得到消費者認可。經多年研究,橄欖苦甙已成功應用于口腔護理用品中,通過藥效、臨床等試驗驗證,加入了橄欖苦甙的口腔護理用品具有優異的抑菌性能,同時其來源于天然植物,安全性能優異,為消費者解決口腔微生物異常帶來了巨大幫助。

1、橄欖苦甙對口腔常見有害菌抑菌性能研究

作用原理

不同中藥抑菌成分針對的菌群不同: 甙類對球菌和桿菌作用明顯; 小檗堿類針對鉤端螺旋體效果顯著; 苦參堿類主要針對真菌效果顯著; 綠原酸對單胞菌和球菌作用明顯。口腔內常見有害菌以鏈球菌與桿菌為主,故橄欖苦甙對常見口腔有害菌的作用更具針對性。甙類化合物,又稱配糖體或苷,是由糖或糖的衍生物(如糖醛酸) 的半縮醛羥基與另一非糖物質中的羥基以 縮醛鍵(甙鍵) 脫水縮合而成的環狀縮醛衍生物。水解后能生成糖與非糖化合物,非糖部分稱為甙元 ( Aglycone) ,通常有酚類、蒽醌類、黃酮類等化合物。其主要抑菌機理為[6]: (1) 破壞菌體結構( 細胞膜) ; (2) 抑制核酸、蛋白質合成; (3)干擾糖代謝; (4)抗細菌黏附。

橄欖苦甙抑菌性能研究

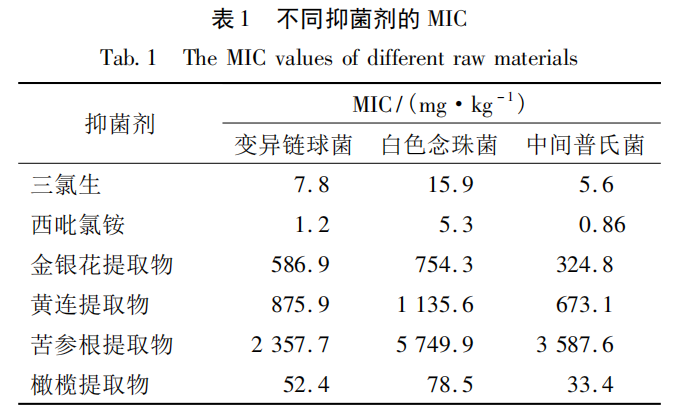

根據橄欖苦甙的抑菌原理,有針對性的選擇包括口腔產品常用的化學抑菌成分及幾種具有代表性的植 物抑菌劑為測試對象,通過測試其最小抑菌濃度 ( MIC) ,驗證橄欖苦甙的具體抑菌性能。

表 1 為不同抑菌劑對 3 種有害菌的 MIC。從表1可知,6種抑菌成分對口腔常見的 3 種有害菌均有抑菌效果,其中三氯生與西吡氯銨兩種化學抑菌劑表現最好,植物抑菌劑中橄欖提取物的抑菌作用顯著優于其他幾種提取物,具有替代化學抑菌劑的可行性。且橄欖提取物添加量大于78.5mg/kg時產品即具有抑菌功效。

2、橄欖苦甙在牙膏中的應用

臨床試驗結果表明,使用含橄欖苦甙牙膏1周后,受試者唾液樣本中中間普氏菌、變異鏈球菌和白 色念珠菌濃度較使用該牙膏前明顯降低,該款牙膏對中間普氏菌、變異鏈球菌和白色念珠菌有較明顯 的抑制功效。

3、產品安全性驗證

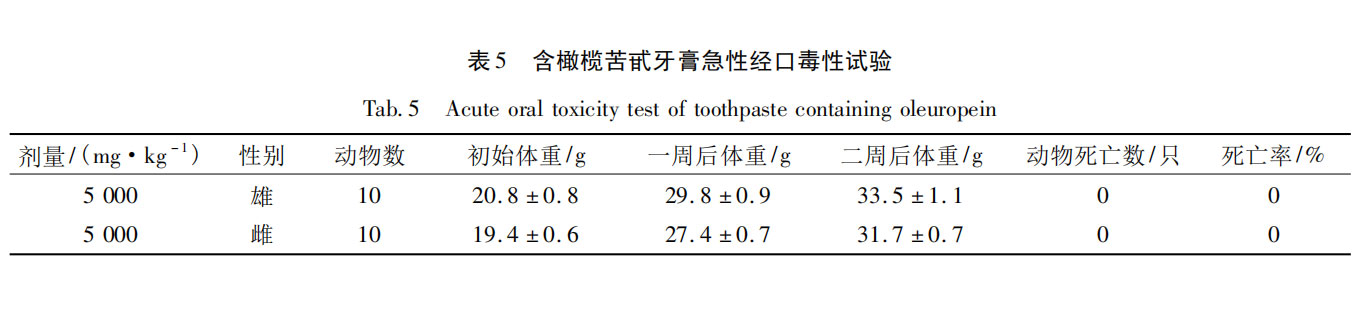

給予受試物兩周后觀察期內未見動物出現明顯中毒 癥狀,試驗結束時大體解剖觀察未見明顯的病理改變。試驗動物體重變化及死亡情況見表 5。由表 5 可知,該受試物半數致死量為: 雌性小鼠 LD50 > 5 000 mg /kg; 雄性小鼠 LD50 > 5 000 mg /kg。結果表明,加入橄欖苦甙的牙膏為實際無毒級。

4、結論

通過體外抑菌試驗測試,含橄欖苦甙牙膏對口腔常見 3 種有害菌抑菌率大于 99. 9% ; 臨床試驗結果表明,使用含橄欖苦甙牙膏 1 周后,受試者唾液樣本中中間普氏菌、變異鏈球菌和白色 念珠菌濃度較使用該牙膏前明顯降低,說明橄欖苦甙功效成分的加入對牙膏的抑菌作用有顯著提升; 毒理 性試驗結果表明,橄欖苦甙是一種較為安全的藥物添 加劑,可滿足牙膏應用的要求。

5、應用產品

六必治專效修護牙膏

可修復口腔潰瘍創面的,內含橄欖苦甙、具有較強的抑菌和清除口腔自由基的功效,配合甘草酸鹽和奧磺酸鈉活性成分,促進口腔愈合修護,緩解口腔潰瘍。

參考文獻

[1]Bian Jinyou. Using scientific evidence to guide self oral health care [J]. Toothpaste Industry,2007( 1) : 26 - 30.

[2]Ji Tengfei,Feng Xiaozhang. Survey of chemical constituents and phar- macological activities of Olea L. plants [J]. Natural Product Research and Development,2004,16( 4) : 345 - 352.

[3]Panizzi L,Scarpati M L,Oriente G. Costituzionedell’oleuropein,gluco- side amaro e ad azione ipotensiva dell 'olivio [J]. Gazz. Chim. Ital. , 1960,90: 1449 - 1485.

[4]Bisignano G,Tomaino A,Cascio R,et al. On the in - vitro antimicrobi- al activity of oleuropein and hydroxytyrosol [J]. Journal of Pharmacy and Pharmacology,1999,51( 8) : 971 - 974.

[5]Juven B,Henis Y,Jacoby B. Studies on the mechanism of the antimicro- bial action of oleuropein [J]. Appl. Bacteriol. ,1972,35 ( 4 ) : 559 - 567.

[6]Omar S H. Oleuropein in olive and its pharmacological effects [J]. Scientia Pharmaceutica,2010,78( 2) : 133 - 154.